Los días tienen un

costado mágico. A veces ese costado deviene sendero que se ilumina para

entornar la puerta del día otro. Toda una mecánica del disimulo dentro del

cotidiano, pero a saber, quien esté atento al paisaje y sus criaturas puede

encontrar el disfrute en una imagen, una historia, una memoria: un universo que

hasta recién se guardaba cercano y silencioso.

Hace unos meses me

presentaron a un relojero, pero enseguida el hombre dejó los relojes y empezó a

tocar un violín. Entré en aquel escenario mágico, y ayer volví al refugio del

relojero y violinista para que me contara su historia. Lo hallado en el relato

de Rafael Lucardi (1935) fue un encadenado de sucesos, si se quiere, mágicos,

maravillosos, y el relato de una pasión.

Era ya de noche cuando

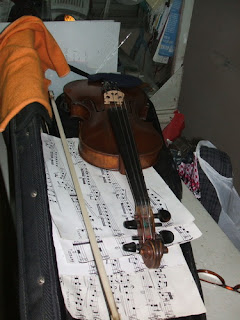

Rafael bajó la persiana, y quedamos solos en el local de pequeñas dimensiones

donde funciona la relojería, en Urquiza y Rosario Tala. Sobre el mostrador

estaba el estuche del violín, abierto. Pregunto por el inicio de su historia en

relación con el instrumento: “Yo repartía leche por la calle en un triciclo,

tendría unos 13 años, voy llegando cerca del restaurante Italia, a media

cuadra, vivía un señor: Lino Rocchi, un conde italiano que había dejado la

Italia de Mussolini, un hombre muy preparado, profesor de violín. Él estaba

practicando. Y me quedó, me impresionó: algo celestial. Después supe que si uno

le da el color, el sabor, el violín es una maravilla”.

Claro que llegar a un

violín en Gualeguay a finales de los ’40, no era fácil, así que Lucardi hizo

uso de su creatividad: “Yo no tenía violín, entonces se me ocurrió fabricarme

uno. Me fui un buen día a la casa de un señor que tocaba el violín en una

orquesta: Julio Bur, trabajaba en el banco de Entre Ríos. No estaba, pero la

mamá me preguntó si quería ver el violín. Le dije que sí. Le pedí una hoja de

diario y me hice un mapa. No me salió bien, le hice una tapita arriba, una

abajo, un palo, maderitas pegadas a los costados, conseguí las cuerdas, y me

hice el arco con pelo de la cola de un caballo, le pegué un tirón a un caballo

de un mateo de plaza San Martín, claro que tampoco tenía parafina. Sonaba una

sola cuerda, no tenía curvatura. Pero me lo hice”.

El destino le guardaba

una sorpresa: “En la parroquia San Antonio había un sacerdote muy fumador (no

recuerda el nombre). Le comento lo que me había pasado con la música del

violín. Él me dio la plata para que yo comprara el violín que tenían en

exhibición en la casa Alpires. En mi casa, además del reparto de leche,

teníamos una venta de almacén, despensa: Nueva Pompeya, se llamaba. El padre

fumaba cigarrillos Saratoga mentolados, y yo le devolví el préstamo en

cigarrillos, no sé si se los sacaba a mi papá o si le dije, la cosa es que le

pagué así”.

Llegó el primer

maestro: “Lino Rocchi me tuvo cuatro meses con teoría y solfeo, la iniciación

en la escuela de música. Sin tocar el violín. No estuve mucho con él, habrá

sido un año. Falleció”.

Rafael Lucardi marchó

a defender, con subordinación y valor, a la patria; le tocó la colimba en

Villaguay: artillería, a caballo, en 1955, hizo un año largo. Terminado el

servicio: “Vuelvo a Gualeguay, agarro el violín y me voy para Buenos Aires. Yo

iba con mi afán de aprender el violín, pero también tenía mis temores. Yo no tenía

título de nada, un año de estudio y de practicar solo. Gracias a Dios había

aprendido bien a solfear”.

En la gran ciudad tuvo

otra suerte de destino: “Un día caminaba por la calle Florida y escucho un

violín. Paro la oreja al lado de un balcón, me recuesto sobre la pared. Me

miraba un señor. Abre la ventana y me dice: ¿Desea algo? Me estoy deleitando,

le digo. Venga, pase, me ofrece. Qué tiempos aquellos. Escalerita, todo mármol,

un muchacho estaba practicando con el violín, un cuadrado de vidrio con tres

violines colgados, así los protegían de la humedad de Buenos Aires. Le dije que

yo amaba esa música y que había venido a la ciudad a estudiar. Le dije que

tenía violín, y me dijo que volviera el lunes. Me quedaba lejos, vivía en el

oeste de la provincia. Fui el lunes y me dice: El miércoles lo espera mi

maestro, maestro de concertistas, Ángel Mangiamarchi. Lo fui a ver, era un

hombre grande, a su casa en la calle Río de Janeiro. Le mostré mi violín. Me

dijo que con eso no iba a poder hacer nada. Me pidió que tocara una nota, pero

qué pasaba, se me había caído el arco y lo había remendado con cinta. Me dio la

dirección del lutier Radamus, en Floresta, para que vaya de parte suya. Tomó el

mío en parte de pago, y pagué por mes, plata no tenía. Estudié con Mangiamarchi

un año y dos meses. Me ponderó mucho el oído, me dijo que era exquisito. Me

mandaba 8 horas diarias de estudio, y de esta manera: 20 minutos de estudio, 40

de descanso, pero no tenía que hacer otra cosa, caminar, una lecturita. Era para

aprender a agarrarlo y para saber dejarlo. Porque por ahí van dos horas y te

gusta cómo va saliendo, pero hay que dejarlo. Así me enseñó este hombre, una

técnica”.

Rafael trabajaba en

una fábrica de enceradoras, operaba una máquina que temblaba y tenía que hacer

fuerza con las manos. Esta actividad no ayudaba: “Cuando el profesor me decía

que aflojara la mano, se me caía el violín. Yo le decía que quería ser

concertista para venir a Gualeguay a dar un concierto a mis hermanos. Me decía

usted ejecute el violín, una parte, después tome un lápiz para escribir una

carta, ya la ejecución no es la misma. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo, ya

que estoy todo el día en la relojería”.

En la gran ciudad: “El

trabajo en Buenos Aires era muy duro. Vivía de una hermana en Villa Bosch, a

doce cuadras de la estación. Cuando iba a estudiar, me caminaba de ida y vuelta

de Federico Lacroze a Ángel Gallardo, tres estaciones de subte, para ahorrar la

moneda y poder tomar un café con leche”.

Intentó encontrar otro

trabajo, conocía a Beto Mac Kay, sobrino de quien era ministro de Educación del

gobierno de Frondizi. Encontró la manera de decirle cuál era su sueño y

explicarle su situación, pero la buena disposición del ministro, lo escuchó un

día a la salida de misa, se perdió en las vueltas del engranaje de la política.

Dejó Buenos Aires: “Me vine a Gualeguay en el 58, 59, desilusionado, frío,

muerto. Dejé el violín por 30 años arriba de un ropero. Toqué algunas veces en

casamientos. Pero un buen día, en la iglesia San Antonio, el padre Kemerer, me

dice si había traído el violín. Obedecí. Venía al negocio, y acá empecé a

volver al violín, porque tiene unas posiciones… ¿podés creer que lloraba del

dolor? Pero yo quería, quería otra vez. Era el 88”.

Rafael cuenta que en

el almacén se preguntaba: ¿es esto lo que sé hacer?, siempre le gustó el

trabajo hecho con las manos: “Cuando cerró el almacén de la familia, en el 77,

trabajé para Techint, que estaba haciendo el camino a Ceibas. Después me dio

trabajo Omar Chesini en su relojería. Él me enseñó todo, con el trabajo era un

exquisito y era bastante duro. Me daba el 30 % de todo lo que hacía. Era poco,

feísimo. Un día me dijo: Bueno, gringo, ya estás para volar, volá, y

prácticamente me echó. A través de él entré en un local que está a unas cuadras

de acá y puse relojería, era el 81. En este local estoy desde el 85”.

¿Y cuáles son sus

elecciones musicales?: “La música clásica, pero al no poder tocarla, tuve que

bajar la cresta. Toqué en orquestas de tango, y después en la iglesia. Las

orquestas fueron: Los amigos, Corrientes y Esmeralda, y Valtan. El tango me

empezó a gustar de andarlo, y el tango es bravo, no es un chamamecito, no es

una composición simple. Hay tangos que nunca pude tocar, como Lluvia de

estrellas. Elijo la clásica, elijo a Paganini, impresionante, yo no podía creer

cómo sonaba, y que se pudiera tocar con tanta velocidad”.

Rafael Lucardi es

autor de obras musicales (tocó fragmentos de algunas), entre ellas, de la

canción que todos los 7 de octubre se toca en la fiesta patronal de la virgen

de Pompeya, en Buenos Aires; fue maestro de violín en la escuela de música de

Gualeguay durante 3 años, lo convocó Cary Pico; en la ciudad tocó, acompañando

a Gerardo Delaloye, en la iglesia San Antonio, Biblioteca Popular, Club Social,

Banco Nación; también tocó en eventos sociales; y tocó su violín en Playas,

Ecuador.

Y hoy, Rafael, ¿hasta

dónde llega el violín?: “El violín es para mí un lugar de éxtasis, casi seguro

que cierro los ojos para compenetrarme, es una gran satisfacción. Ha sido mi

compañero, lo disfruto, me traspasa, es un gozo extraordinario porque entiendo

que me encanta a mí, y agrada a los demás, yo lo veo. Toco un poco todos los

días. Cierro el negocio y lo dejo sobre el mostrador. Lo miro. Qué haragán,

Lucardi, no estás tocando. Agarrá dos minutos… cuesta… porque estoy solo, y

siempre solo. Claro que tiene sus frutos si sale una melodía linda. Es

sacrificado, pero me gusta. Le digo a mi señora: un minutito, ya vengo, y voy al

violín; y después de cenar, a veces sí, a veces no, me doy otra vueltita. A la

mañana él me está esperando, abierto. Lo guardo antes de abrir”.

Le pido que se permita

soñar con el concierto que le gustaría dar a los gualeyos. Elije el concierto

de Paganini para violín y orquesta nro. 1. Rafael, hombre de charla amena y

agradable, antes de terminar, me obsequió unos minutos de Paganini. Toda esta

magia sucedió en una relojería de Gualeguay. Eran casi la 10 de la noche cuando

volví al frío de julio.

muy linda historia

ResponderEliminar